手秤

手秤,俗稱「魚骨秤」,是中藥行特有的傳統稱量工具,因其形狀如魚骨而得名。以黃銅打造,搭配小巧砝碼,可精確測量藥材重量,甚至細至「分」、「錢」單位。在古代憑藉手感與經驗,確保每帖藥方的準確性,展現「藥材雖小,份量不差」的嚴謹精神。

地 址:958台東縣池上鄉中山路269號

電 話:08-9862018

| 營 業 時 間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |

| 07:00~21:00 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 休 |

地 址:970花蓮縣花蓮市中山路316號

電 話:03-8323033

| 營 業 時 間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |

| 08:00~12:00 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 休 |

| 14:00~20:00 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 休 | 休 |

地 址:970花蓮縣花蓮市中山路314號

電 話:03-8359603

| 營 業 時 間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |

| 08:30~12:00 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 休 |

| 14:30~18:00 | ∨ | ∨ | ∨ | 義 | ∨ | 義 | 休 |

| 19:30~20:30 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 休 |

百年匠心,世代相傳

仁心仁術,世代傳承

徐煥光出生於清宣統2年,原籍廣東豐順縣埔頭鄉秀水村,自幼受父母嚴格教誨,習文練武,並潛心研習醫理,立志遠赴南洋開拓事業。

徐煥光自香港轉赴臺灣,先後在基隆與高雄港擔任碼頭工人,後轉往台東關山電光地區從事勞動。期間白日勞作,夜晚研讀醫書,勤奮不輟,歷經多年磨練,終習得一身中醫本領。

徐煥光遷居臺東池上,承接由在地謝玉麟創立的「天和堂藥店」,更名為「仁和堂藥房」,延續醫道濟世之志,以濟世為懷,行醫救人。

徐煥光取得中醫師資格後,委託長子徐代匡在花蓮市設立「仁和堂藥房」,為仁和堂的創立奠定基礎。

徐煥光待人親切,藥材應有盡有且價格低廉,名號享譽花東。也提供借據給窮人看病,後來全數燒毀不追討。熱心公益,救濟貧民,並以匿名徐媽媽設立獎學金給貧困學童。並倡議興建池上初中學校,與梁火照等地方人士捐款,促成「臺東縣立池上初中」的成立。

關山中華大戲院創於(民國54年),由退伍軍人徐進昇、池上中醫師徐煥光與醫師陳金山三人合資經營。開業初期,一張入場券售價新臺幣6元,當時一碗陽春麵約5元,可見其相對價值。中華大戲院則於1993年歇業,為關山最後營業的電影院。

仁和堂第三代、長孫徐名棟通過特考中醫師資格後,於花蓮設立「仁和堂中醫診所」,延續祖訓,以專業行醫回饋鄉里。至此,仁和堂實現三代中醫同堂懸壺濟世,成為地方傳頌的佳話。

至今已經是第四代接棒,中醫中藥不只是傳統的事業,更走進現代生活。仁和堂持續用專業與真心,陪伴每一位需要的人,把三代的精神延續到更多未來。

從切藥的刀、秤量的秤,到煎煮的壺,每一樣器具都承載著千年的智慧與精準。

手秤,俗稱「魚骨秤」,是中藥行特有的傳統稱量工具,因其形狀如魚骨而得名。以黃銅打造,搭配小巧砝碼,可精確測量藥材重量,甚至細至「分」、「錢」單位。在古代憑藉手感與經驗,確保每帖藥方的準確性,展現「藥材雖小,份量不差」的嚴謹精神。

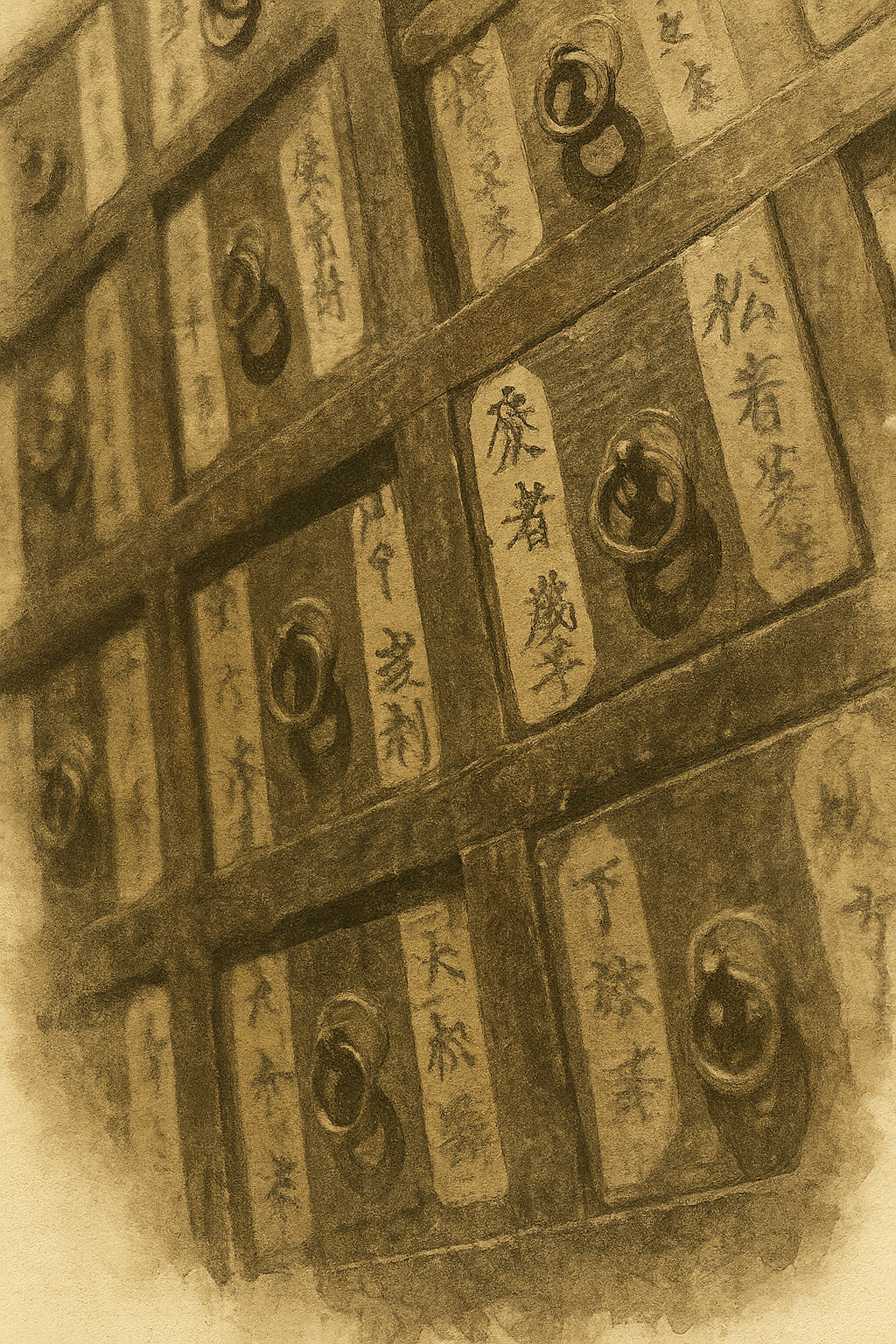

百草櫃是中藥房的核心陳設,多為木製,櫃身佈滿密密麻麻的小抽屜,每格存放不同藥材,並以工整字體標註名稱,如「人參」、「茯苓」。抽屜設計防潮防蟲,確保藥性不散。

磨藥缽是傳統中藥房研磨藥材的工具,多為陶瓷或石材製成,搭配杵棒使用。憑腕力反覆碾磨,將根莖、礦石等堅硬藥材化為細粉,缽底特殊紋理能提高研磨效率。過程中講究力道均勻,象徵中醫「藥性需釋,功夫要足」的嚴謹態度。

虎頭包是經典的中藥包裝形式,用厚實牛皮紙摺成方形,外印威猛虎頭,象徵祛病辟邪。將藥材按帖分裝,再以棉線捆紮,稜角分明如藝術品。提手設計便於攜帶,拆包時藥香四溢,成為許多人對中藥房的共同記憶。

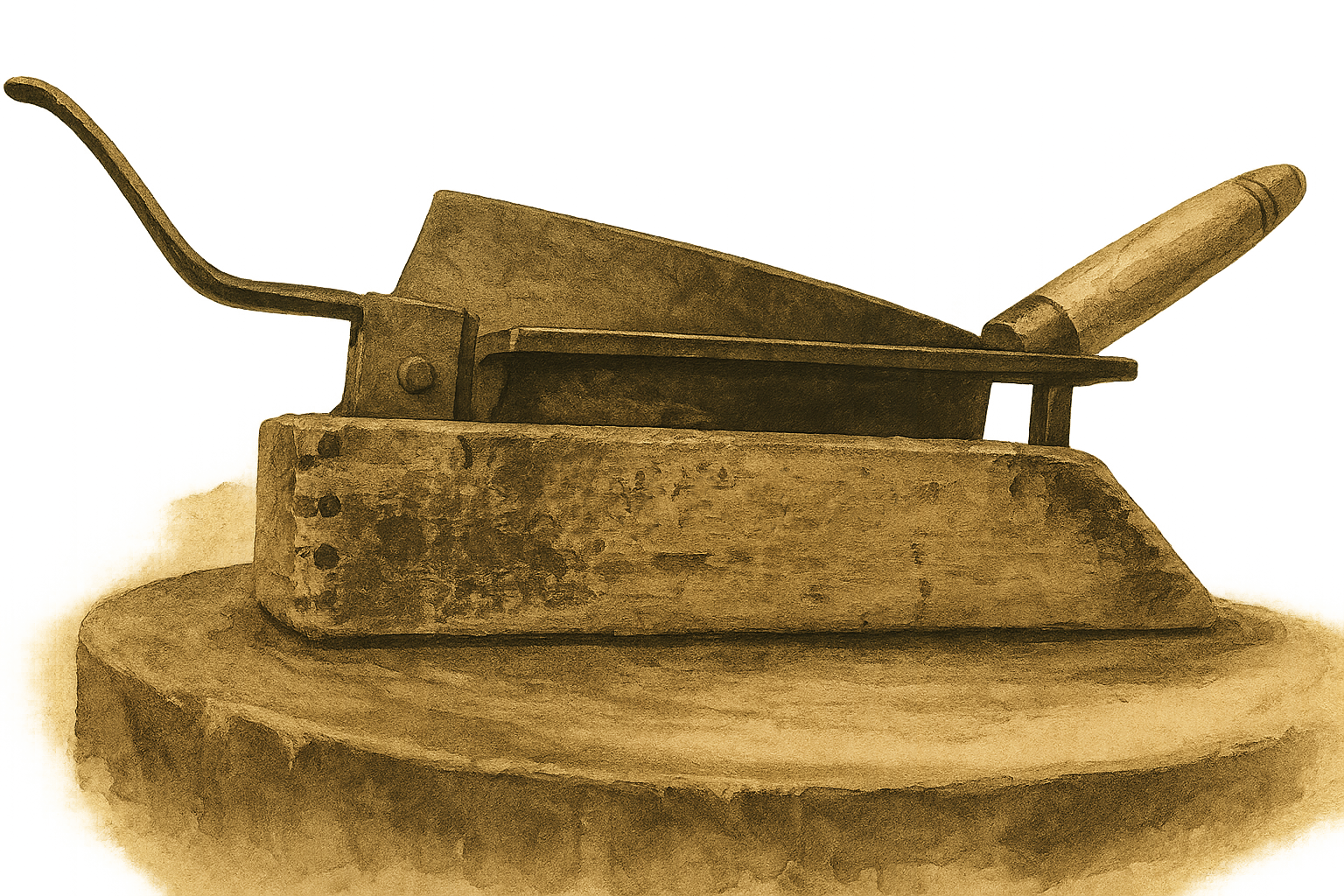

中藥切藥刀分「南剪」與「北剪」,南剪輕巧切細材,北剪厚重斬硬物。刀起刀落間,藥材片片勻薄,展現「刀工見真章」的技藝,對藥材質地的深刻理解。

煎藥壺多為砂陶材質,設計厚壁聚熱,壺嘴內置濾網,便於傾倒藥汁。傳統煎藥講究「先武後文」——大火煮沸,小火慢熬,使藥性充分析出。以「七分水煮三分藥」,火候與時間皆影響療效。

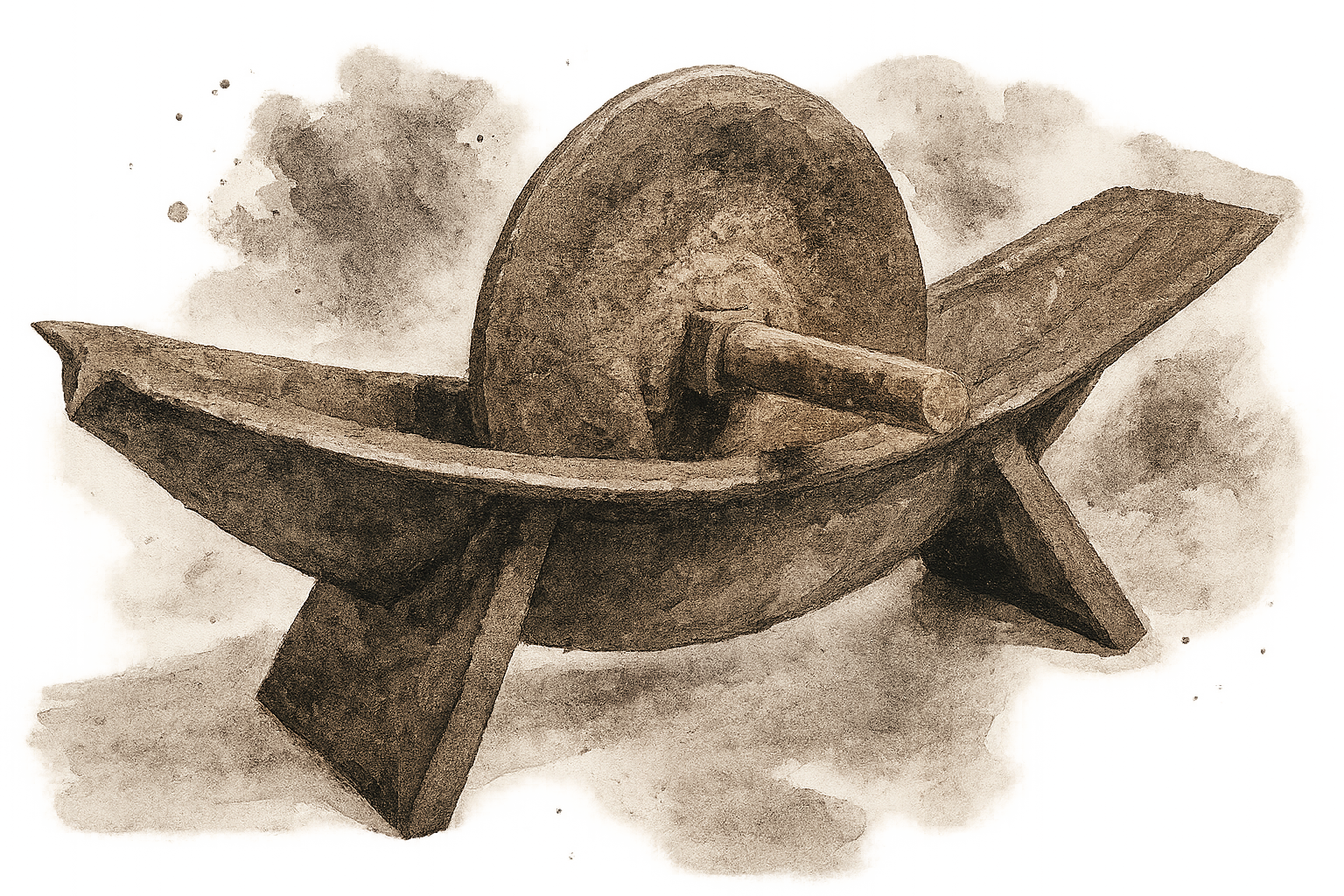

龍船為長形木製磨槽,以輪狀碾具來回推壓藥材,初步碾碎後,再以篩盤(細孔竹篩)過濾,分離粗粉與細粉。粗粉回槽重磨,直至細膩如雪。這套工序耗時費力,卻能保留藥材完整藥性。

中藥房的靈魂,不在器具,而在「心」。抓藥時,一錢一兩皆謹慎,深怕差錯傷人。從磨藥的耐心、煎藥的細心,到叮嚀服藥的關心,無不是「醫者父母心」的體現。古語云:「藥有君臣,方有佐使,而心為良醫。」這份仁心,讓苦口良藥化作溫暖,代代相傳。

請選擇分類方式